Vous sortez du laboratoire, résultat d’analyse sanguine en main, l’œil attire irrésistiblement sur un chiffre : vos monocytes semblent plus hauts que la normale. L’inquiétude monte, les questions fusent… Que révélerait donc cette hausse inattendue inscrite noir sur blanc sur votre bilan ? Et si je vous disais que, derrière ce petit détail anodin, se cache en réalité une passionnante aventure du système immunitaire, parfois le reflet d’une simple adaptation de l’organisme, parfois le signal d’alerte d’une maladie ?

Je vous propose de naviguer ensemble, sans jargon trop complexe mais avec rigueur, entre science, vécu du patient et éclairages de médecin, pour comprendre tout ce que signifie un taux de monocytes élevé. Attachez votre ceinture : décryptage soft mais détaillé de ces globules blancs souvent méconnus.

Les monocytes dans le sang : le rôle et l’importance de leur détection

La définition des monocytes et leur fonction dans le système immunitaire

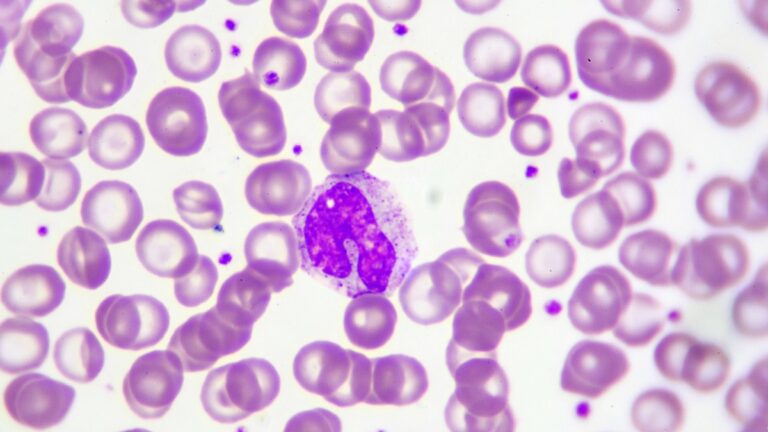

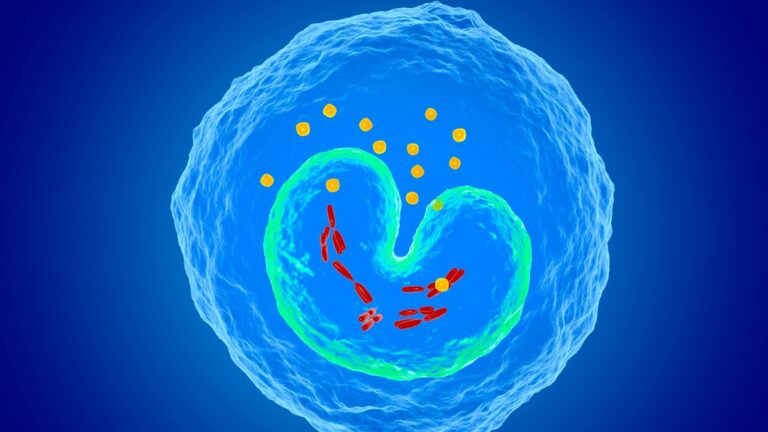

Les monocytes font partie de la grande famille des globules blancs, appelés aussi leucocytes, acteurs essentiels du système immunitaire. Pour simplifier, imaginez-les comme des agents de sécurité circulant discrètement dans vos vaisseaux pour débusquer les intrus. Leur force ? Une capacité presque sans égale à repérer, avaler puis détruire les microbes, débris cellulaires ou anomalies, grâce à un processus appelé phagocytose. Ils ne sont pas là que pour faire le ménage : lorsqu’une menace se présente, ces cellules alertent, coordonnent et stimulent d’autres globules blancs, contribuant à l’inflammation qui permet au corps de se défendre rapidement. Je trouve fascinant de voir combien cette petite cellule est à l’origine d’une orchestration complexe, où protection et régulation se conjuguent. D’ailleurs, une citation du célèbre immunologiste Charles Janeway l’illustre bien :

« Le système immunitaire n’oublie jamais, mais il pardonne souvent. »

Il s’agit donc d’un équilibre subtil, surveillé lors de chaque prise de sang, car une variation du nombre de monocytes donne de précieuses informations sur notre état de santé.

Les valeurs normales des monocytes lors d’une prise de sang

Au fil des années et selon les circonstances, le taux de monocytes évolue. Pour un adulte, la plage de référence dans une analyse sanguine tourne entre 0,2 et 1,0 Giga par litre (G/L). Chez l’enfant, on observe des valeurs un peu plus flexibles, souvent jusqu’à 1,3 G/L, tandis que chez le tout-petit (nouveau-né), on distingue parfois des chiffres allant jusqu’à 1,4 G/L, car le système immunitaire est alors en plein apprentissage. Vous remarquez que le contexte, qu’il s’agisse de l’âge, d’un état de grossesse, d’une variation hormonale ou d’une convalescence, influence le résultat de ce paramètre. D’où la nécessité de ne pas interpréter seul : chaque chiffre s’inscrit dans une histoire médicale individuelle, ce que votre médecin ne manquera jamais de rappeler.

Le rôle de l’analyse sanguine et des examens complémentaires

Impossible de comprendre un taux de monocytes élevé sans regarder l’ensemble du tableau. L’hémogramme, ou NFS (numération formule sanguine), donne une photographie complète de vos cellules sanguines : globules rouges, plaquettes, différents types de globules blancs. Ce n’est qu’au travers de la comparaison avec les autres données que l’on commence à y voir clair. Si le médecin soupçonne une cause spécifique, il oriente alors vers d’autres examens complémentaires, qui préciseront la nature de la maladie ou l’absence d’anomalie. J’insiste souvent auprès de mes lecteurs : la prise de sang n’est qu’une pièce du puzzle !

Tableau 1 : Valeurs de référence des monocytes selon l’âge et le contexte

| Population | Valeur normale (en G/L) |

|---|---|

| Adulte | 0,2 à 1,0 |

| Enfant | 0,2 à 1,3 |

| Nouvel-né | 0,1 à 1,4 |

Une fois l’importance des monocytes et leur dosage sanguin bien en tête, nous devons lever le voile sur les différentes pathologies liées à leur augmentation. Un chiffre qui s’envole au-dessus de la norme n’arrive pas sans raison, et c’est là que l’investigation commence.

Les causes les plus fréquentes d’une élévation des monocytes

La réaction immunitaire à une infection

Lorsque votre corps est confronté à une infection, le taux de monocytes monte fréquemment à la rescousse. On observe cela avec des infections virales telles que la mononucléose infectieuse ou le VIH ; dans les infections bactériennes comme la tuberculose, mais aussi devant certains champignons ou parasites. Dès que le système immunitaire sent une menace, il sollicite intensément ces cellules, qui affluent dans le sang et les tissus pour contenir l’invasion. Cet afflux marque alors une vraie bataille entre la défense et l’agression. Quand le résultat de la prise de sang indique une élévation de ces globules blancs, c’est parfois donc le simple reflet d’une infection en cours ou récente, à surveiller ou à investiguer selon l’évolution de la situation.

Les maladies inflammatoires et auto-immunes

Lorsque l’inflammation s’installe durablement, les monocytes reflètent souvent ce feu intérieur. Pensons à la polyarthrite rhumatoïde, à la maladie de Crohn ou encore au lupus érythémateux disséminé. Toutes partagent un dénominateur commun : un système immunitaire qui s’emballe et s’attaque injustement à vos propres tissus. Cette « guerre civile » moléculaire s’accompagne d’une élévation persistante des monocytes, témoin d’une inflammation chronique souvent source de douleurs et de fatigue. Le médecin reste alors aux aguets : une augmentation peut signaler une poussée d’activité de la maladie ou guider vers un diagnostic jusque-là insoupçonné.

Les réactions physiologiques et causes non pathologiques

Bannissez tout catastrophisme : une simple hausse des monocytes ne rime pas toujours avec maladie grave. Certains états, sans gravité, entrainent ces fluctuations. La grossesse, le stress intense ou la phase de récupération après une infection constituent autant de situations physiologiques où les taux grimpent temporairement. Même un effort physique intense ou une réaction émotionnelle peuvent influencer le chiffre. Dans ces contextes, le terme de causes non pathologiques prend tout son sens, et le temps suffira le plus souvent à ramener l’équilibre, sans intervention particulière.

Tableau 2 : Différentes causes d’élévation des monocytes et leurs exemples cliniques

| Type de cause | Exemples de pathologies ou situations |

|---|---|

| Infectieuses | Mononucléose, Tuberculose, VIH |

| Inflammatoires / auto-immunes | Polyarthrite rhumatoïde, Crohn, Lupus |

| Physiologiques | Grossesse, Stress, Récupération |

Quand une élévation des monocytes semble inexpliquée, prudence et rapidité sont les maîtres mots : dans certains cas moins fréquents, cela démasque une affection sous-jacente sérieuse, voire urgente à traiter.

Les pathologies graves pouvant être révélées par des monocytes élevés

Le dépistage des cancers hématologiques

À force d’enquêter sur un taux inhabituellement élevé, certains diagnostics sévères peuvent se dessiner. Je pense notamment à la leucémie myélomonocytaire chronique, qui touche la moelle osseuse et provoque une montée en flèche persistante des monocytes associés à d’autres anomalies. Les lymphomes ou d’autres cancers du sang (hémopathies malignes) figurent aussi sur la liste des causes à éliminer, surtout quand d’autres globules blancs s’emballent, ou que s’ajoutent des signes cliniques inhabituels (fatigue profonde, ganglions, fièvre…). La clé : savoir unir l’analyse du diagnostic biologique à l’examen clinique. Tout ne se lit pas dans le sang, mais rien ne doit être écarté à la légère.

Les pathologies infectieuses sévères associées à un pronostic compliqué

L’ombre de pathologies plus sévères peut planer lorsqu’une infection progresse sans bruit et sans répit. L’endocardite infectieuse (infection du cœur), une tuberculose évoluée ou des infections fongiques invasives entraînent souvent ce fameux pic de monocytes. Ce qui frappe alors, c’est la conjonction de l’augmentation avec des symptômes alarmants : fièvre persistante, amaigrissement progressif, sueurs nocturnes, grosse fatigue. Dans de tels cas, un suivi rapproché, des examens plus poussés (scanner, prélèvements tissulaires) et une réaction rapide sont nécessaires pour contenir la maladie. La prise de sang joue ici un rôle de vigie, mais seule une enquête complète élucidera le tableau.

La démarche diagnostique et la surveillance médicale

L’excès de monocytes devient préoccupant s’il s’accompagne de signes cliniques d’alerte : fièvre qui ne cède pas, amaigrissement inexpliqué, sueurs nocturnes, douleurs abdominales, grosse rate (splénomégalie). Face à de tels symptômes, la règle d’or consiste à ne rien négliger. Le praticien prescrira souvent une surveillance régulière, des examens spécialisés (myélogramme, scanner, sérologies, dosages spécifiques), d’autant plus justifiés que la persistance ou l’augmentation des monocytes demande un plan d’action rigoureux. La surveillance médicale s’impose ainsi tant que l’origine de l’anomalie n’est pas connue ou clairement identifiée.

Que le diagnostic soit rassurant ou exige des mesures immédiates, l’important reste sans conteste la collaboration étroite avec les professionnels de santé pour ajuster la stratégie de prise en charge à chaque évolution du bilan.

Les démarches à suivre face à des monocytes élevés dans le bilan sanguin

Le dialogue avec le médecin traitant et la communication du résultat

Premier réflexe, parfois négligé dans l’instant d’inquiétude : aller droit vers votre médecin avec les résultats dans la poche, l’historique médical et, si possible, les précédentes analyses. Imaginer tirer des conclusions tout seul est tentant, mais risqué : les chiffres, isolés, trompent bien plus qu’ils n’informent. C’est en exposant clairement vos éventuels symptômes et votre vécu au professionnel que reflétera le mieux la véritable situation biologique. Et, honnêtement, il n’est pas rare de voir une fausse alerte se dégonfler en présence du contexte clinique !

L’importance du suivi régulier et des examens complémentaires éventuels

Si le chiffre anormal persiste lors de la prise de sang suivante, le médecin préconisera parfois de nouveaux contrôles à intervalles réguliers. Il modulera sa stratégie selon l’évolution du taux de monocytes, observant les variations dans le temps. Selon la situation, il décidera ou non de compléter par un bilan plus large (sérologies, examens d’imagerie, ponction de moelle osseuse) pour remonter à la source exacte du problème. Le secret ? Patience, méthode, et, surtout, confiance partagée entre patient et soignant. On avance ainsi, petit à petit, jusqu’à lever tous les doutes.

Les conseils pour bien vivre l’attente des résultats

L’attente des réponses suscite souvent anxiété ou appréhension. Pour tenir bon, je conseille de ne pas rester seul avec ses interrogations : partagez, exprimez vos peurs, osez demander un accompagnement psychologique si l’angoisse vous submerge. Il arrive fréquemment que l’élévation soit bénigne, passagère, sans impact significatif sur votre santé. Mieux vaut, selon moi, s’accorder une parenthèse de bienveillance, garder espoir et éviter de vider trop vite les sites médicaux ou forums, source fréquente d’angoisse inutile. Après tout, le corps possède des ressources insoupçonnées pour rétablir son équilibre.

- Monocytes : type de globules blancs essentiels à la défense immunitaire et à l’élimination des agents pathogènes

- Taux normal monocytes : entre 0,2 et 1,0 G/L chez l’adulte, valeurs différentes selon l’âge, la santé ou la grossesse

- Infections fréquentes : mononucléose, VIH, tuberculose, réactions post-infectieuses

- Maladies auto-immunes : polyarthrite rhumatoïde, Crohn, lupus, inflammation chronique

- Causes non pathologiques : grossesse, stress, récupération, réaction physiologique à un effort ou une émotion

- Cancers hématologiques : leucémie myélomonocytaire chronique, lymphome, cancer du sang

- Examen sanguin : rôle de l’hémogramme dans l’interprétation, nécessité de bilans additionnels

- Surveillance médicale : importance du suivi clinique, détection des signes d’alerte, accompagnement

- Attitude à adopter : consultation, pas d’auto-diagnostic, gestion du stress en attendant les résultats

Prendre conscience des subtilités entourant le taux de monocytes, c’est s’offrir une meilleure lecture de son propre dossier médical, sans s’enfermer dans l’angoisse du chiffre. Vous vous sentez concerné par un bilan perturbé ? Peut-être le moment est venu, non de chercher la réponse à tout prix, mais de reconsidérer votre rapport à la santé et à l’incertitude. Le corps détient parfois ses propres secrets, et le dialogue avec le médecin reste la boussole la plus fiable pour avancer : et si, cette fois, une simple prise de sang devenait l’occasion d’instaurer une vraie alliance thérapeutique ?

Notre foire aux questions sur le taux de monocytes élevé

Quel taux de monocytes élevé est inquiétant ?

Vous êtes tombé sur cette ligne de résultats : “monocytes élevés”… et tout de suite, votre cerveau imagine le pire ? On est nombreux à vivre ce moment d’inquiétude. Pour les adultes, les monocytes circulent souvent entre 0,2 et 1 Giga/L (ou 2 à 10 % du total des globules blancs). Un taux au-dessus de 1 G/L commence à attirer l’attention, surtout si ça grimpe au-delà de 1,5. Mais pas de panique immédiate ! Un chiffre élevé ne veut pas forcément dire danger. Souvent, c’est juste le signe que votre corps réagit à une petite infection ou à une inflammation passagère. Ce qui compte ? Regarder l’ensemble du tableau : symptômes, autres analyses, contexte. Et surtout, ne jamais rester seul devant ses résultats : votre médecin sait lire entre les lignes, alors on ose lui poser toutes les questions qui trottent dans la tête !

Quelle maladie fait augmenter les monocytes ?

On croit souvent qu’un taux élevé de monocytes annonce forcément une mauvaise nouvelle. En vrai, c’est beaucoup plus nuancé ! Les monocytes grimpent quand le corps se met en mode “défense” : infections chroniques (tuberculose, brucellose), maladies inflammatoires (polyarthrite, Crohn), ou situations où l’organisme doit “nettoyer” les tissus après une agression. Même certains états de stress prolongés, ou des pathologies plus rares comme la leucémie, peuvent jouer les trouble-fête. Mais la plupart du temps, il s’agit d’une réaction saine à un problème ponctuel, pas d’un verdict définitif. Ce taux élevé, c’est un peu comme un signal d’alerte : il indique qu’il se passe quelque chose, mais il ne dit pas quoi tout seul. Le vrai défi ? Démêler l’origine avec son médecin, sans tirer de conclusions hâtives. Vous aussi, vous aimez comprendre le “pourquoi du comment” ?

Quel taux de monocytes pour le cancer ?

C’est une question qui fait peur, et on comprend pourquoi. Un taux de monocytes très élevé, parfois supérieur à 2 G/L, peut parfois être observé dans certaines maladies graves, comme des cancers du sang (leucémies, lymphomes). Mais attention : un chiffre isolé ne suffit jamais à poser ce genre de diagnostic. Le corps peut produire plus de monocytes pour plein de raisons, et dans le cas du cancer, ce sont d’autres signes cliniques, des analyses complémentaires et une histoire médicale précise qui mettent la puce à l’oreille au médecin. Le taux de monocytes, c’est un indice, jamais une sentence. Alors, au moindre doute, il ne faut surtout pas rester dans l’angoisse silencieuse : on ose demander un vrai bilan, on s’appuie sur son médecin, et surtout, on garde en tête que mille causes peuvent expliquer cette hausse. Rassuré ?

Les monocytes sont-ils cancéreux ?

Bonne nouvelle : non, les monocytes ne sont pas cancéreux par nature ! Ce sont des globules blancs très utiles, toujours en mission pour défendre l’organisme contre tout ce qui traîne. Leur job ? Phagocyter les déchets, les microbes, bref, jouer les super-héros du nettoyage dans le sang et les tissus. Parfois, dans de rares cas, certaines maladies du sang font que les monocytes se multiplient de façon anarchique (leucémies dites “monocytaires”), mais là, ce n’est plus le monocyte lui-même qui pose problème, c’est le dérèglement de la production dans la moelle osseuse. Donc, hors pathologie grave, avoir des monocytes en quantité n’est pas un danger en soi. C’est plutôt un indicateur, une balise que le corps utilise pour montrer qu’il se passe quelque chose. Ça rassure de savoir que nos cellules jouent pour notre équipe, non ?

Quelle est la cause d’un taux de monocytes et de ferritine élevé ?

Là, vous tombez sur le combo “monocytes + ferritine élevés”, et forcément, la tête se met à tourner : inflammation ? Maladie ? En réalité, c’est souvent la preuve que le corps se défend contre une agression persistante. Les deux taux peuvent monter ensemble lors d’infections chroniques (tuberculose, hépatite…), de maladies inflammatoires (Crohn, polyarthrite), ou même de certains troubles du foie. Parfois, c’est une situation temporaire, liée à un épisode infectieux ou à une inflammation discrète qu’on n’avait pas vue venir. Plus rarement, un dérèglement du système immunitaire ou une surcharge en fer (hémochromatose) peut être en cause. Le vrai réflexe, c’est de ne pas s’arrêter au simple chiffre, mais d’aller chercher la racine du problème avec son médecin. Curieux de savoir ce qui, chez vous, a fait grimper ces deux marqueurs ?

Quelle carence en vitamines provoque un taux élevé de monocytes ?

La question mérite qu’on s’y attarde, car on pense rarement aux vitamines quand on parle des globules blancs ! Pourtant, une carence en vitamine B12 peut effectivement faire grimper le taux de monocytes. La B12, c’est un peu le carburant discret de notre moelle osseuse : quand il en manque, la production de globules rouges et blancs se dérègle, et les monocytes peuvent alors augmenter. Parfois, une carence en acide folique (vitamine B9) entre aussi en jeu. D’où l’intérêt de surveiller son alimentation, surtout en cas de régime restrictif ou de troubles digestifs. On n’imagine pas à quel point notre assiette a un impact direct sur nos résultats de prise de sang ! Vous aussi, vous sentez qu’un petit check-up côté vitamines serait bienvenu ? C’est souvent un pas simple, mais tellement utile pour y voir plus clair.